|

LE MALE

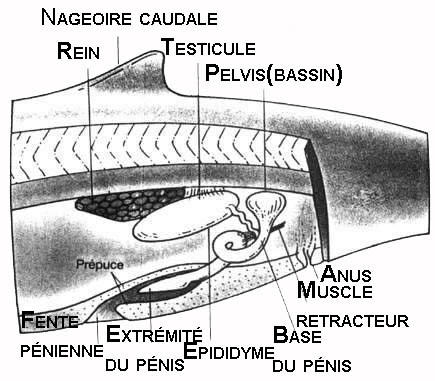

Le pénis est recourbé ou lové dans un manchon protecteur (le prépuce), sauf lors de l’érection ;il est maintenu dans cette position par une paire de muscles en forme de courroie. Chez la plupart des mammifères ; la verge est constituée de trois colonnes de tissus spongieux qui gonflent par vasodilatation lors de l’érection. Le pénis du cétacé est plutôt composé de matière fibreuse et dure. Selon certains, son érectilité résulterait simplement de l’élasticité de ce matériel fibreux, lorsque les muscles ré tracteurs se relâchent. Le mécanisme réel est probablement plus complexe, ainsi qu’il a été prouvé chez le taureau dont la verge comporte de nombreux détails anatomiques similaires à ceux de l’organe érectile des cétacés mâles. Les testicules, allongés, ne sont pas, comme pour la majorité des mammifères, enfermés dans un externe (le scrotum) : ils sont situés dans la cavité abdominale, juste derrière les reins. Cette disposition se retrouve chez l’éléphant et chez le daman (mammifère ongulé primitif vivant en Asie Mineure et en Afrique). La taille des glandes génitales mâles s’accroît fortement à la puberté : le testicule d’un dauphin immature a les dimensions d’un petit doigt et pèse une vingtaine de grammes. A l ‘âge adulte, il est aussi grand que l’avant bras (quoique considérablement plus épais) et son poids atteint plusieurs kilogrammes. Produits dans les testicules, les spermatozoïdes se jettent dans le corps allongé formé par le pelotonnement d’un canal unique, l’épididyme. Ils achèvent leur maturation au cours de leur migration qui les amène dans la queue de l’épididyme, où ils sont stockés (cette queue forme plusieurs masses chez certaines espèces). Les spermatozoïdes sont envoyés dans l’urètre via le canal déférent. Le sperme des mammifères est une substance semi-fluide formée des produits des différents organes échelonnés depuis les testicules jusqu’au méat urinaire. Chez les cétacés, ces glandes auxiliaires se réduisent à la seule prostate, relativement petite dans les organes immatures. LA FEMELLE

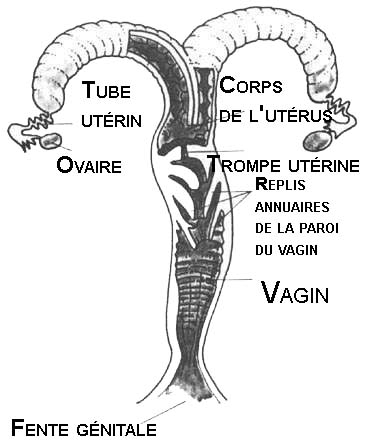

L’anatomie des organes reproductifs des cétacés femelles est fort semblable à celle de nombreuses espèces de mammifères. Comme les testicules chez les mâles, les deux ovaires sont situés dans la cavités abdominale, derrière les reins. Rétrécies dans leur portion supérieure, les deux trompes utérines recueillent les ovules produits par les ovaires et, après fécondation, assurent le transfert des œufs vers l’utérus. L’extrémité inférieure de ce dernier, le col, s’ouvre dans le vagin. Les parois de cette cavité qui aboutit à la fente génitale sont garnies de replis faisant saillie en direction de la vulve, replis dont le rôle est inconnu. Ces culs-de-sac empêchent peut-être l’eau de pénétrer dans l’appareil de reproduction, à moins qu’ils ne réduisent les pertes de sperme après la copulation. Les ovaires des odontocètes sont allongés et ovoïdes ; leur surface est relativement lisse Ceux des mysticètes sont de forme irrégulière et ils sont couverts de petites protubérance arrondies. Les ovaires contiennent dés la naissance des cellules (ovocytes) capable, après maturation, de produire un ovule et qui sont entourées d’autres cellules formant un follicule. Certains s’agrandissent et développent un espace rempli de fluides. Ces follicules enflés sont responsables d’une partie des protubérances qui garnissent les ovaires des mysticètes. A l’approche de la période des accouplements, l’un de ces follicules poursuit sa croissance, pour se rompre (ovulation) à peu prés au nomment de la copulation. L’oocyte libéré est transporté à la fin du tube utérin. Les cellules subsistant dans ce follicule se multiplient et forment une structure d’un jaune grisâtre, le « corps jaune », qui dégénère si l’œuf n’est pas fécondé et qui subsiste jusqu’à la fin de la gestation dans le cas contraire. Le corps jaune dégénère porte le nom de « corps blanc ». Chez les cétacés, contrairement aux autres mammifères, les corps blancs ne disparaissent pas : représentant chacun une ovulation (mais pas nécessairement une gestation), ils permettent donc de reconstituer l’histoire reproductive de chaque animal. Le biologiste peut ainsi estimer le nombre de gestations d’un cétacés, ce qui constitue une donnée essentielle pour la gestions saine des stocks de ces créatures. |