|

Lorsque le dauphin de l’Atlantique fend la surface de l’Océan, son corps ondule et prend littéralement les masses d’eau qui l’entourent comme points d’appui pour se propulser vers l’avant. Ce faisant, il crée autour de lui de nombreux remous qui contrarient sa progression. Cependant, lorsqu’il est totalement submergé, il est capable de modifier le modelé même de sa peau pour éliminer la majorité des turbulences. A un régime de croisière normale, la tension superficielle de l’eau (l’effet de surface) ne grève que de façon insignifiante le budget énergétique que l’animal consacre à sa propulsion. A grande vitesse, la situation est différente et la consommation d ‘énergie devient considérable : aussi le dauphin doit-il lutter constamment contre les remous qui se forment tout au long de son corps et qui grèvent lourdement son budget énergétique. Dans l’Océan, les animaux (« qu’ils soient grands ou petits ») voient leur vitesse réduite par deux forces différentes : la résistance due aux formes et le frottement. La première est étroitement liée à l’hydrodynamique et au profilage. La force de frottement, quant à elle, dépend essentiellement du « du poli » de la couche épidermique externe. La vitesse atteinte par les dauphins a toujours été un objet d’étonnement pour les marins : 15 à 20 nœuds sont des vitesses normales et l’on a même observé des pointes de 30 nœuds et d’avantages. Nœuds : équivalent à une vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure et valant 1852/3600 mètres par heure.

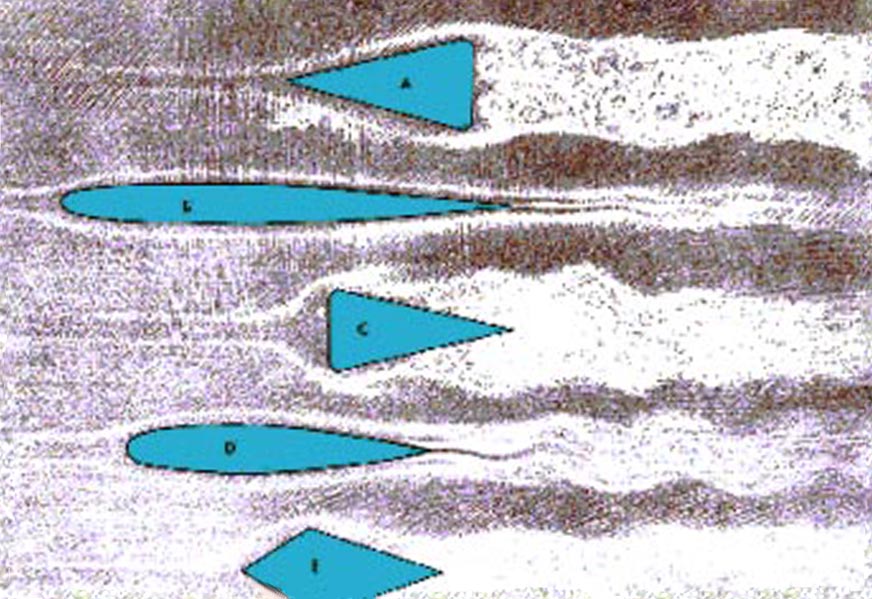

L’écoulement de l’eau peut être laminaire(lisse), turbulent(irrégulier), ou intermédiaire. L’écoulement laminaire détermine la résistance la plus faible et le régime turbulent la résistance plus fort. Pratiquement, le remous créés par le corps d’un poisson ou la coque d’un navire produisent un flux intermédiaire. Les corps les mieux profilés déterminent un flux quasi laminaire, et la vitesse à laquelle ils se meuvent est directement liée à la perfection de leur galbe. La turbulence s’observe lorsque la mince couche d’eau en contact immédiat avec le corps en mouvement(couche –limite) commence à devenir instable. Cette instabilité est en grande partie inévitable lorsqu’il s’agit des coques de navire rigides conçues par l’homme. Mais si l’on réussit à maîtriser la turbulence dans la couche limite, l’écoulement quasi laminaire peut être maintenu sur toute la surface de l’organisme. Il semble que les Poissons et les Mammifères marins – le dauphin peut-être plus que les autres – soient dotés d’un tel mécanisme stabilisateur. En modifiant constamment leur forme pour faire épouser à leur corps la direction du courant, ils sont capables d’atteindre de grandes vitesses en dépassant beaucoup moins d’énergie que leurs répliques artificielles humaines, si fidèles qu’elles paraissent. A- Cône pointe en avant Cette forme sépare aisément les eaux, mais la surface postérieure élargie de ce volume détermine une puissante force de retardement et une très grave turbulence à l’arrière. B- Volume mince et allongé Profilé en torpille : les Poissons fusiformes caractéristiques, le barracuda, le requin, engendrent en nageant des turbulences minimales L’eau glisse sur leur corps en couches minces et ne crée qu’une faible force de retardement à l’arrière. C- Sélection tronquée (cône inversé par rapport au premier schéma) C’est une des formes les moins efficaces. Non seulement elle pénètre mal les eaux, mais encore elle détermine de fortes turbulences. D- Corps modérément allongé et élargi

Il suscite un peu plus de turbulences qu’un corps véritablement fusiforme, mais celles-ci peuvent être réduites par certains.

|